铸成

视角

《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节中对无效宣告程序中专利文件的修改作出了如下规定:

4.6.1 修改原则:

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改,其原则是:

4.6.2 修改方式

在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。

第568806号无效宣告请求审查决定,案情简述:请求人X针对某电子科技有限公司的专利权专利向国家知识产权局提起无效宣告请求。专利权人为了应对该无效宣告请求,对目标专利授权公告的权利要求书作了修改。合议组认为该修改方式不能被接受,并以授权公告的权利要求书作为审查基础,作出了宣告专利权全部无效的审查决定。

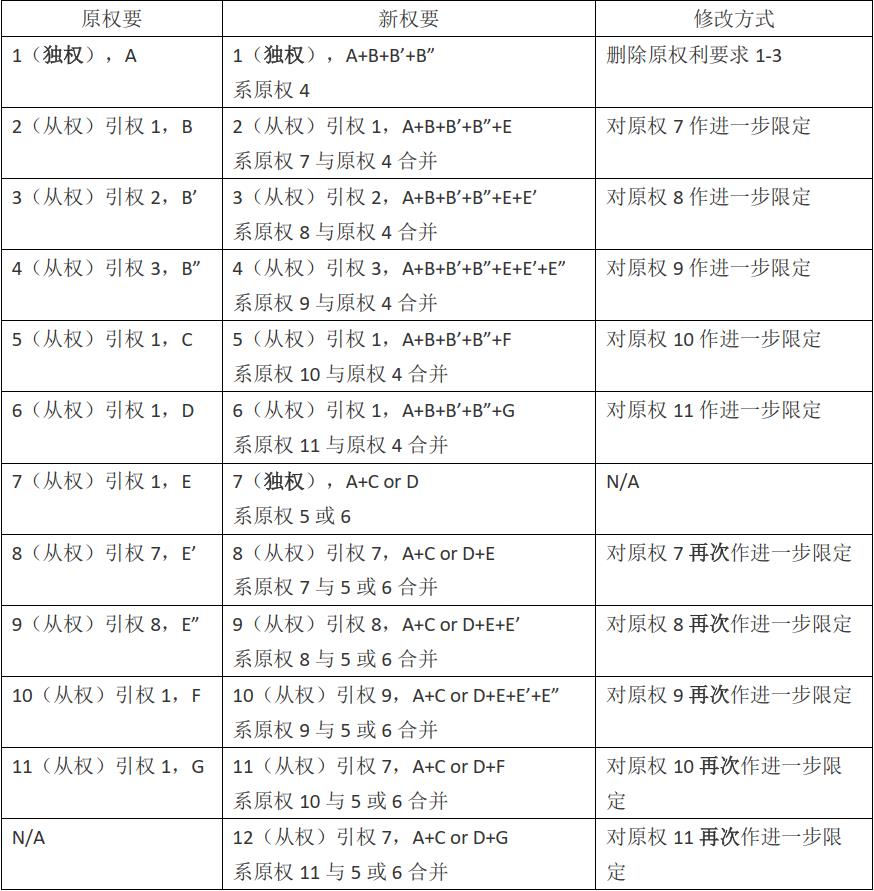

关于专利权人的修改方式,为了便于读者理解,本文省略了部分权要和特征,同时做了字符化处理(字母为独权特征或从权附加技术特征),具体参见以下表格:

现行专利审查指南允许的无效宣告程序中的权利要求修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中,权利要求的进一步限定相比权利要求的删除、技术方案的删除、明显错误的修正,留给专利权人相对宽松灵活的修改可能性。专利审查指南将进一步限定式修改定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围”,故判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时,国家知识产权局仅需审查:(1)修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征;(2)修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征;(3)新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求,则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”而非“进一步限定”。

回到本案,专利权人提交的修改后的权利要求书,其实质上是:删除了原权1-3,将原从权4作为新的独权1;将原从权5、6的附加技术特征以“或”的方式补入原独权1从而得到新的独权7;将原从权7以及8-11修改为直接或间接引用新的独权1从而形成新的从权2-6,同时还将原从权7以及8-11再直接或间接引用新的独权7从而形成新的从权8-12,并对其余权利要求的序号和引用关系进行适应性修改。由此,原从权7以及8-11同时引用了新的独权1和新的独权7。

对于上述修改方式,合议组不予接受的具体理由如下:

对于本专利而言,原从权7-11经过进一步限定的修改成为新的从权2-6后,原从权7-11在修改后的权利要求书中已经不再存在,无法再次对其作进一步限定。而新的从权8-12实质上又对原从权7-11再次作了进一步限定,因此不符合《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节对无效宣告程序中专利文件修改的规定。

1. 权利要求的合并是否等同于“进一步限定”的修改方式

所谓权利要求的合并,是指将被合并的多项权利要求的所有技术特征并入一项权利要求中,若仅仅将一项从属权利要求的所有技术特征并入其引用的独立权利要求之中,经这种方式合并后的新权利要求,其实质内容和保护范围与原从属权利要求并无区别。应当注意的是,通过“进一步限定”的方式得到的新的权利要求,其保护范围原则上应当小于而不能大于或等于任一被合并的权利要求的保护范围。例如,本案中新的独权1看似是将原权2、3、4的附加技术特征合并至权1中得到的,但新的独权1的保护范围实际上相当于原权4的保护范围,因此新的独权1并非是通过对原独权1通过“进一步限定”的方式得来的,而是通过删除原权1-3后,将原权4作为新的独权1。又例如,本案中新的从权2实际上是通过将原权从7与权4合并得到的,新的从权2的保护范围小于合并前的原权7和4的保护范围,该修改方式属于“进一步限定”。由此可见,权利要求的合并不一定等同于“进一步限定”的修改方式。

2. 无效宣告程序中,通过增加权利要求以改变权利要求的层次体系的修改方式应否被接受

本案中,专利权人通过将增加新的独权7及其对应的从权,将原本的一组权利要求(原权1-11)修改为两组权利要求(新权1-6和7-12)。合议组接受了新的独权7,其原因在于,新的独权7系原从权5或6,系本专利原有权利要求,并非经过修改而形成的新的权利要求,其是当然的审查基础,不存在因所谓修改而不能被接受的问题。

类似地,参见(2021)最高法知行终556号案例(来源于最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2023)):A公司就涉案专利提出无效请求,专利权人对涉案专利的权利要求进行修改,国知局宣告涉案专利权全部无效,A公司不服,向北知院提起诉讼,请求撤销被诉决定。北知院驳回A公司的诉讼请求;A公司不服,向最高院提起上诉。本案中关于权要修改的争议焦点在于:是否应当接受修改后的权4、7、11、12及权8-10中引用权4和7的技术方案。最高人民法院审理后认为:修改后的权利要求4、7即为原权利要求3、13,其实质上并非分别由原权利要求1和3、原权利要求9和13合并而来,修改后的权利要求4、7均为本专利原有权利要求,应予接受。

由此可见,通过增加权利要求以改变权利要求层次体系的修改方式能否被接受,关键在于权利要求的修改方式本身是否符合专利审查指南的规定。未经修改的权利要求是当然的审查基础,其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象,故确认审查基础时,应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。对于权利要求修改与否,应当作实质审查,以修改前后的权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据。一般而言,单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换、含有并列技术方案权利要求的简单拆分等不实质影响保护范围的撰写调整,不构成对权利要求的修改。

3. 对于某一权利要求能否进行多次“进一步限定”的修改

专利审查指南第四部分第三章第4.6节对无效宣告程序中专利文件的修改原则作了规定,应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改,也即是说,回应无效宣告的权要修改必须是建立在针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷的基础上。本案中,专利权人为了回应请求人提出的无效请求,将原从权7-11分别经过进一步限定的修改成为新的从权2-6,即专利权人已经对无效理由作出了回应性的修改;在此之后,又再次对原从权7-11作了进一步限定的修改形成了新的从权8-12,属于非回应性的修改,违背了专利审查指南规定的修改原则,因此新的从权8-12不应被接受。由此可见,无效宣告程序中,针对某一权利要求不能进行多次回应性修改(例如通过多次进一步限定的修改方式),针对无效理由或合议组指出的缺陷,只允许进行一次回应性修改。

类似地,再次参见(2021)最高法知行终556号案例,判决书中对无效宣告程序中专利文件的修改目的提出了如下要求:

专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求,依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序,又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改,一般应当以回应无效宣告理由(包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据)为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名,而行优化权利要求撰写之实的修改,即非回应性的修改,因其不符合专利确权程序的制度定位,可以不予接受。否则,不难设想,一旦非回应性修改可以被接受,则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高质量,也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥,还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内的社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改,即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式,也可以不予接受。例如,权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的,一般可以不必再审查其修改范围和修改方式,径行不予接受。又如,在同一行政审查程序中,针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应,且修改后的权利要求已被接受时,对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求,因一般已不再具有回应对象,故可不予接受。